Hof Schwand: Ein Modellbetrieb im Entstehen

47.0379,8.0906

Themenbereiche

Details

seit 2025

Zentralschweiz

Willisau (LU)

Entwicklung und Umsetzung einer agrarökologischen Systemarchitektur, die Permakultur, betriebliche Transformation und AgriMetrix-gestützte Leistungsanalyse zu einem resilienten, ökologisch tragfähigen und wirtschaftlich stabilen Gesamtbetrieb verbindet

Kai Isemann

Denise Lanz

Andrea Stadelmann

Bruno Stadelmann

Hof Schwand: Ein Modellbetrieb im Entstehen

Der Hof Schwand in Willisau steht exemplarisch für den Wandel der Schweizer Landwirtschaft. Von einer spezialisierten Tierhaltung hin zu einem vielfältigen, regenerativen System, das ökologische, soziale und ökonomische Leistungen gleichermassen stärkt.

Andrea und Bruno Stadelmann bewirtschaften den Hof seit 2010. Nach Jahrzehnten intensiver Legehennenhaltung haben sie sich entschieden, den Tierbestand gezielt zu reduzieren und den Betrieb schrittweise neu auszurichten. Ziel ist es, auf der vorhandenen Fläche mehr Wertschöpfung zu generieren, die Abhängigkeit von externen Inputs zu verringern und einen Beitrag zur agrarökologischen Erneuerung der Region zu leisten.

Vom Stall zur Landschaft: Permakultur als Gestaltungsprinzip

Die Neuausrichtung des Hofs basiert auf den Prinzipien der Permakultur: Kreisläufe schliessen, Synergien fördern und jedes Element mehrfach wirksam gestalten. Die Planung berücksichtigt ökologische, soziale und regionalökonomische Funktionen gleichermassen. So entstehen Systeme, die nicht nur stabil und produktiv, sondern auch lernfähig sind.

Ein zentrales Element bildet das syntropische Agroforstsystem, ein dynamisches Zusammenspiel von Bäumen, Sträuchern, mehrjährigen Kulturen und Gemüsebau. Die Pflanzungen folgen dabei natürlichen Sukzessionsmustern: schnellwüchsige Arten schaffen Schatten, Mikroklima und Bodenstruktur, während langfristige Kulturen wie Hasel, Obst und Spezialpflanzen den dauerhaften Ertrag sichern.

Das entstehende Mosaik aus Produktions- und Lebensräumen fördert Biodiversität, Kohlenstoffbindung und Bodengesundheit und wird zugleich zur ästhetischen, lebendigen Landschaft, die ökologische Resilienz sichtbar macht.

Wasser folgt der Kontur: Keyline Design als Rückgrat

Die topografisch stark geneigte Landschaft des Schwand stellt besondere Anforderungen an das Wassermanagement. Hier kommt das Keyline Design zum Einsatz, eine Planungsmethode, die Wasserabfluss verlangsamt, Infiltration erhöht und Bodenerosion verhindert. Durch präzise Linienführung entlang der Höhenkurven wird Regenwasser gezielt verteilt, anstatt abzufliessen. So entsteht eine natürliche Speicherung von Wasser im Boden, die in Trockenzeiten verfügbar bleibt und das Pflanzenwachstum stabilisiert. Die Kombination aus Keyline-Struktur, Agroforststreifen und Weideflächen schafft ein resilientes Produktionssystem, das Energieflüsse, Wasser und Biomasse optimal integriert.

Forschung und Lernen im Reallabor

Der Hof Schwand wird in den kommenden Jahren zu einem Reallabor für angewandte Agrarökologie ausgebaut. Gemeinsam mit Hochschulen und Fachpartnern, unter anderem aus den Bereichen Bodenforschung, Agroforst und ländliche Entwicklung, sollen konkrete Fragen zu Klimaresilienz, Biodiversität und Wirtschaftlichkeit regenerativer Systeme untersucht werden.

Die Kombination von wissenschaftlicher Begleitung und praktischer Umsetzung macht den Hof zu einem wertvollen Lern- und Demonstrationsort, an dem Studierende, Fachleute und Landwirtinnen neue Methoden unmittelbar erleben und weiterentwickeln können.

AgriMetrix als Steuerungsinstrument

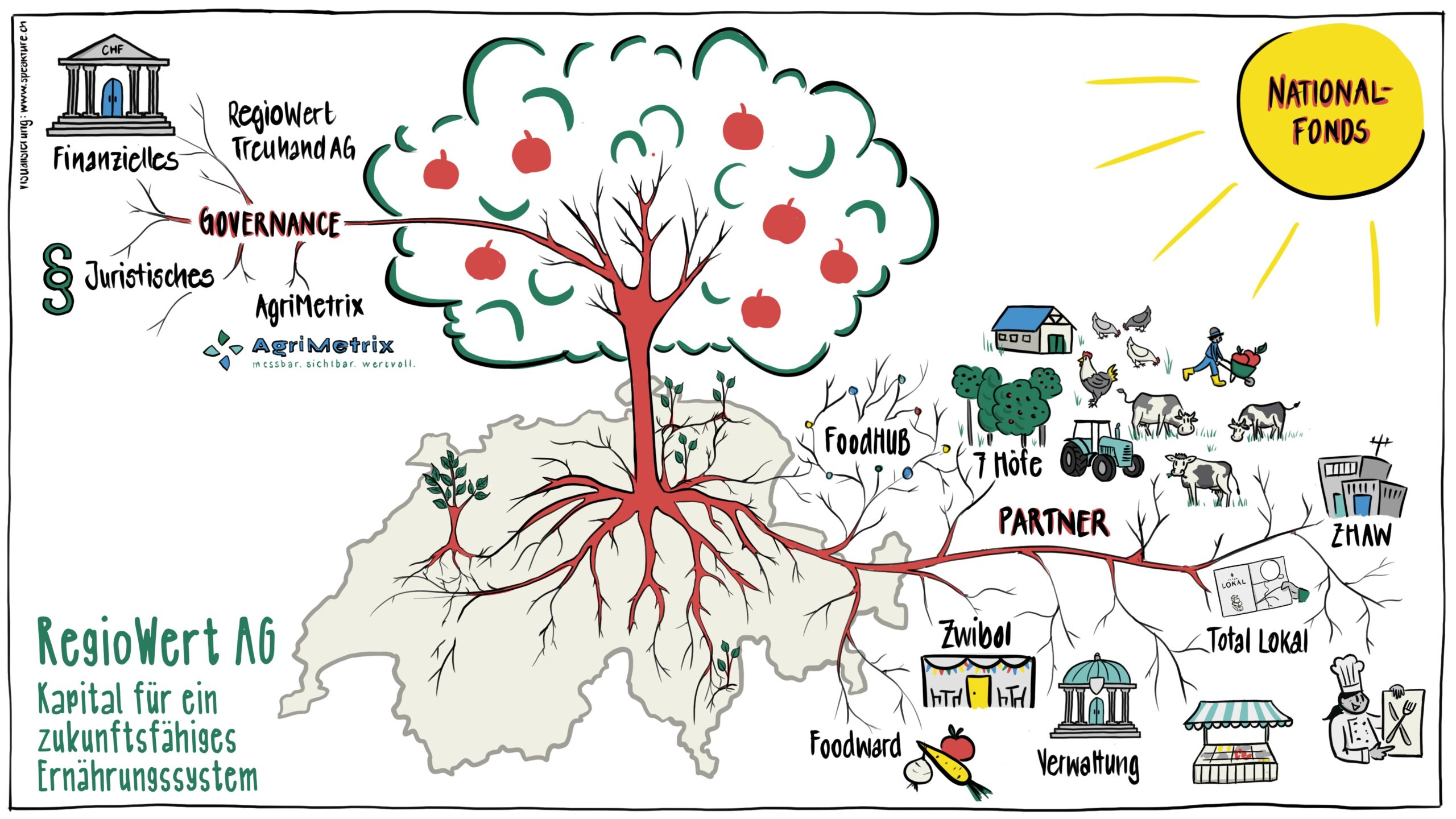

Im gesamten Transformationsprozess unterstützt AgriMetrix als datenbasiertes Analyse- und Steuerungswerkzeug. Es dient der Bestandesaufnahme des Betriebs, identifiziert Stärken und Entwicklungspotenziale und liefert konkrete Hinweise für Optimierungen. Darüber hinaus ermöglicht AgriMetrix eine Betriebsvoranalyse, mit der ökologische, soziale und regionalökonomische Leistungen sichtbar und über Zeitverläufe messbar werden. Diese Transparenz schafft nicht nur Orientierung für den Betrieb selbst, sondern auch Anschlussfähigkeit zu künftigen Finanzierungsmodellen und Gemeinwohlvergütungen.

Ein Leuchtturm in Vernetzung

Durch Bruno Stadelmanns Engagement als Vorstandsmitglied des Luzerner Bauernverbands ist der Hof Schwand in wichtige landwirtschaftliche Strukturen eingebunden. Dies ermöglicht einen offenen Wissenstransfer zwischen Praxis, Beratung und Verbandsebene.

So entwickelt sich der Schwand nicht als isoliertes Projekt, sondern organisch zu einem Leuchtturm inmitten der regionalen Landwirtschaft, ein Ort, der zeigt, wie regenerative Prinzipien wirtschaftlich tragfähig umgesetzt werden können und wie Zukunft aus Verantwortung entsteht.

Kai Isemann

Mein Wahrnehmen folgt einer unkonventionellen kognitiven Architektur, die Muster früh erkennt und Zwischenräume ernst nimmt. Dieser Blick hat mich viele Jahre durch die Welt der Grossfinanz getragen. Dort wurde er zum Brennglas und ich begriff, wo Geld entsteht, wie es sich bewegt und wen es zurücklässt. Eine Einsicht, zugleich präzise und schmerzhaft.

Heute verbinde ich dieses Begreifen mit der Arbeit im Lebendigen. Die Bewirtschaftung eines syntropischen Agroforsts gibt meinen Analysen und Projekten Boden. Die Triple Bottom Line Methodik hält sie im Gleichgewicht von Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft, damit Entwicklung dort entsteht, wo gesundes Leben sie trägt.